|

|

|

■八十年前南京的“非诚勿扰”是个啥

■那时的男女集体相亲的形式是啥样的

要问现在南京什么综艺节目最火,说是“非诚勿扰”那是一点也不为过。不信,你随口问一个身边的朋友,保证对它耳熟能详。而且,据说已报名参加“非诚勿扰”的男同胞们都已排到一年后了。不过,《发现》周刊记者发现,如此火爆的征婚,早在八十年前的南京就已经出现了。

□本版主笔 快报记者 张荣

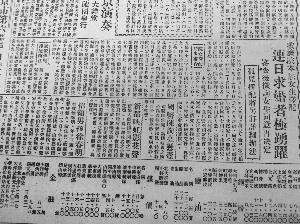

1937年3月28日《中央日报》刊登了京市救济院为女生择配且求婚者踊跃的消息

漫画 张冰洁

南京救济院向社会征婚

火爆程度不亚于今天的“非诚勿扰”

男大当婚女大当嫁,这是人之常情。在民国时期的南京,众多的男女青年还是靠父母之命媒妁之言来完成终身大事。可是,对于境遇比较特殊的人群来说,这婚姻大事的解决也就特殊起来了。1937年3月28日,民国《中央日报》在“京市”版刊登了一则题为《救济院本届女生择配,连日求婚者踊跃》的新闻,说“京市救济院教养所所女第六届公开择配,业于本月十日开始征求,并与二十五日截止。询看照片,此次前往求婚者,颇为踊跃,现已开始办理呈递求婚手续。”什么是公开择配,京市救济院教养所又是怎么回事?

“南京国民政府成立之初,即明令各地方成立救济院。南京市政府对于孤老、幼儿以及特殊妇女的救济,主要也是通过救济院展开的。南京市救济院成立于1929年5月,由前清时期江宁普育堂、救生局、乞丐所、济良所四个慈善机关合并改组而成,内设孤儿所、育婴所、养老所、残废所、妇女教养所等。”上海师大的李铭教授告诉记者,这其中的妇女教养所里,都是一些苦命的女子,有私逃出来的童养媳,有投亲无望的外地女子,也有受到家庭暴力危害的女子,还有被解救出来却无路可去的被拐女,甚至有的父母因为实在无法管教,就将女儿送到此处。“这些女子年纪都比较轻,都在三十多岁及以下。经过教养所一段时间的教养之后,有人领回的就领回,无处可去的,在征求她们的意见后,就由教养所出面,帮她们集体征婚。”还别说,通过老报纸可以看出,救济院教养所里的女子还特别受异性的欢迎,一点也不亚于今天“非诚勿扰”节目里,站在演播室里的那些女性。

不过,这救济院教养所里的女子怎么就这么受欢迎呢?难道她们有什么特别之处吗?

救济院的女子为何大受欢迎

征婚女接受过专业技能培训会过日子

“这是一种经验的积累。”李铭解释说,就好像“非诚勿扰”栏目,刚开始创办的时候,报名的人肯定不多,但时间长了后,通过对节目的了解,对节目产生了信任,确定参与节目对自己有帮助,报名的人自然就多了起来。而此次救济院的集体征婚,已经是成立以来的第六届了,从救济院成立之后不久,几乎一年一次。在当年那样的社会,其关注度一定不会亚于今天的“非诚勿扰”,“关键的是,这些呆在教养所一段时间的女子,因为出身多为贫苦,都能吃苦耐劳,而且,在教养所里,她们还接受了专业的生活技能培训。”据介绍,妇女教养所收容的妇女,都接受了工艺班的指导。当时,工艺班开设了十多种工艺,有刺绣班、缝纫班、草织班、制鞋班、毛巾班、手工班、络丝班、理发班、洗衣班等。设教务主任一人,主持一切事务,每班均有技师来教授工艺。根据规定,凡是收容所的妇女,必须选择一种工作,按照规章制度作息。售出的产品,除去本钱,余下的利润都归妇女本人支配。教养所里的妇女对此积极性很高。后来,救济院还设立妇女工读班,教授普通常识及浅近文字,妇女们在教养所里半工半读,白天用上六七个小时做工,其余时间用于读书写字。

“这样的女子既能干,又会过日子,当然受到社会上一些异性的瞩目了。”

不过,教养所对求婚者的资格也是很明确的,那么,什么样的男子才符合报名条件呢?

应征者要符合什么条件

年龄和籍贯受到限制

“那时可不像现在的‘非诚勿扰’,可以年龄不限、学历不限、收入不限、职业不限、籍贯不限,单身就行。教养所对应征男子的年龄和籍贯是有要求的。”李铭介绍说。而根据1937年3月28日的《中央日报》,这次救济院妇女教养所里可进行婚配的女子一共有五十六名,年龄都在三十以下十七岁以上。“因此,当时对应征男子年龄的要求,是在五十岁以下,身体健康,单身。”又因为,征婚女都是江苏籍,因此,对应征者的要求也是江苏籍。

那么,那时男女双方如何能对得上眼呢?“自然不会有公开的舞台,男女面对面地挑选。”救济院的办法是,让男子看照片挑选意中人。

“来应征的,当然是先对照了自己的条件是否合适才来的。教养所在之前都会在报上登征婚广告,并提出具体的要求。”李铭说。而记者也发现,此次第六届集体征婚的消息,就是刊登在当月南京各大报纸上的,内容基本一致:“自救济院登报日起于10日之内,应征者可到院查看其女生照片。如有真实意愿择娶者,应向救济院呈递求婚申请书、婚配调查表、商店保证书(向该院领取)以及最近半身四寸照片两张。但呈递求婚申请书,其日期不得迟过截止查看照片之后的4天。”

可是,由于递交材料的社会青年太多了,主办方不得不将日期往后延迟到当月的30日截止。

但是如何能够证明这些应征者上交的材料是真实可信的呢?万一就有人串通保人捏造虚假材料怎么办?“教养所自然会对材料进行审查并派人核实。”果然,记者看到《中央日报》上说,“四月一日至七日,在此一星期,分别审查求婚者之年龄职业及有无配偶,并派员实地调查,以便明了其所填之申请书,是否确实”。

而在1936年2月28日的《中央日报》上,《发现》周刊记者也看到了相关的新闻,上面说,本届京市救济院教养所有女子三十五人,但求婚者过于踊跃,达到了二百余人,但是他们都以江苏籍以外为主,就这一个条件,让能够资格填表送院的仅剩下了五十余人。报名截止后,救济所就派人将应征人的身世职业及家庭经济状况,进行严格的调查。这一查不要紧,竟查出不符合条件的,达到了二十多人。

那么,如果男子看中了照片上的女子后,下一步教养所会怎么安排呢?

见几次面就嫁人能有保障吗

救济院为嫁出去的女子建档跟踪探访

前来应征的男子看中某位女子的照片后,工作人员就会在男子的材料上进行登记。然后收集好,再向女子征求意见。如果女子同意了,教养所就会通知双方见面的日期和地点。见面后,如果男方看上了女方,男方就会当场填上同意书。事后,工作人员会再征询女方对男方的意见及决定。

“因为在此过程中,不乏一个女子被多位男子看中的事情,所以,女方和男方见面后,一般不会当场表态,她会见完所有对自己有意的应征男性之后,再做定夺。”李铭告诉记者,1936年那届集体征婚,就有一名女子被六个应征者同时看上,但一名应征者只能选中一位女子,从这一点来看,教养所里的女子比一些正常家庭里的女子选择的余地更加宽泛些。不过,也有女子无人敢应征。

1936年的集体征婚,有一位名叫苏青红的女子,无人敢选。不是她貌不出众,相反,她是那三十五人中最漂亮的。许多应征者拿着她的照片不撒手,但最终还是放弃了。因为苏青红是被本家祠堂从溧水送进京市教养所的,她连续嫁了三个丈夫,三个丈夫都死于非命,在第三次被送回娘家后,娘家人决定将她送往教养所。这件事情当时闹得很轰动,可谓人尽皆知。训练期满后,她的娘家人拒绝将其接回,她也就成了那三十五人中的一个。只是,她那“扫把星”的头衔真的令应征者望而生畏,裹步不前。

“教养所里还有一部分特殊的人群是不参加集体征婚的,那就是从未有过婚嫁的女孩。这些人中绝大多数是无父无母的孤儿,她们多是从孤儿院转送过来的。这些女孩中有大部分将到社会上参加工作,然后自己组织家庭。”李铭说。

女方最终决定后,教养所就会呈请社会局予以复查,通过后,即由男方定结婚日期。结婚当天,救济院教养所再派人主婚。

不过,就这样见了几面后就嫁出去,那些女子日后的生活有保障吗?

“教养所的工作人员还得进行跟踪调查。他们为每一个‘嫁出去’的女子建立一份档案,不定时地到其家中进行探访,了解女子的生活近况。这可比‘非诚勿扰’的‘售后服务’好多了。”南京文史专家黄明生告诉记者,“教养所如此积极且持续地为所里的女子进行集体征婚,是有其考虑的。”他们一方面是响应新生活运动,并可以减轻社会负担,同时解决那些命运坎坷的女子的出路,另一方面,也可以解决资金困难。求婚者如愿娶得佳人归后,还得向京市救济院教养所缴纳一定的费用,一般是在三四十元。这个钱,是补偿女子在教养所接受教育和生活的费用。“这个钱已经不少了,相当于当时一个公务员一月的收入了。”

No comments:

Post a Comment